El glamour cosmopolita histórico como excusa para la reinvención de un nuevo individuo nacional

Faltando dos horas para que termine el 11 de noviembre (11. 11.18) —día considerado como uno muy especial por las energías que, según los yoguis, armonizan muchos estratos en el planeta, incluidas voluntades cuánticas fronterizas entre naciones, superando viejos karmas, ambivalencias bélicas, rencillas y vendettas—, casi termino de leer dos novelas reveladoras y relevantes para la cronología peruana dentro del ámbito internacional, pero también por la sorpresa de ambos autores, jóvenes, guapos, cosmopolitas, de familias criollas “orgullosas” de ser peruanas.

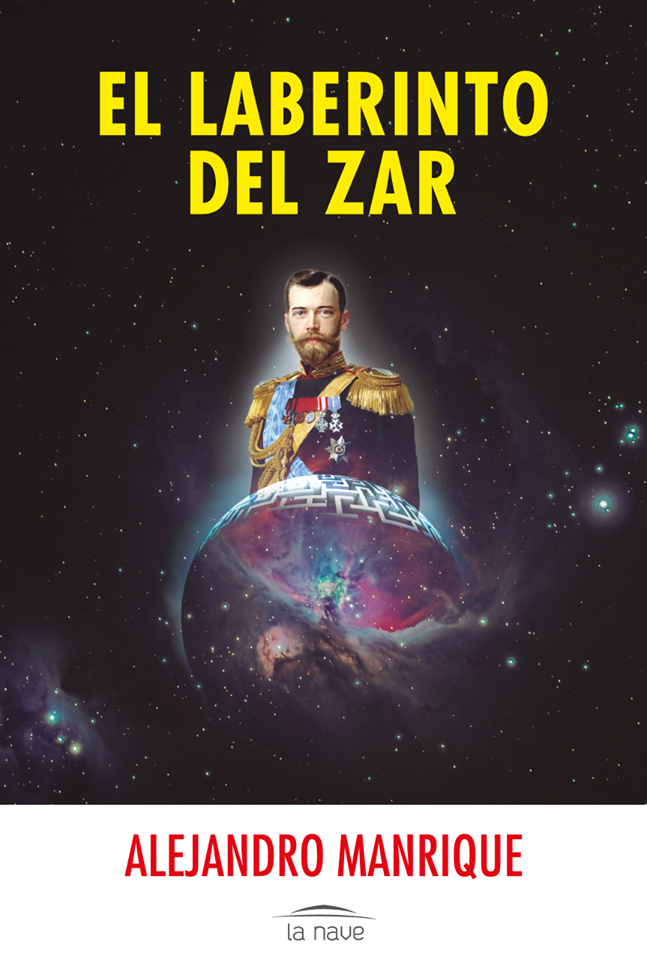

Mayte Mujica, con Una ciudad para perderse (Animal de Invierno), y Alejandro Manrique, con El laberinto del zar (La Nave), son dos excelentes apuestas en narrativa de Estación La Cultura para este 2018 que ya termina.

Lo de guapos, acorde a la belleza occidental, no es un término que elijo en forma gratuita, sino en un intento de hacer un paralelo entre la construcción del arquetipo europeo de los autores y el vínculo visceral con el país. La diplomacia y las tragedias fueron inventadas por el poder contractual colonial; la paz, al contrario, es una necesidad que se exige por los subordinados.

Ambas novelas se convirtieron en una sola narración a medida que avanzaba y entrecruzaba la lectura de estos dos libros. Comencé con este experimento sin ninguna urgencia, pero con la intuición de que ambas novelas dialogaban entre sí y del gran vacío en el espectro del Perú internacional contado por la oficialidad. De lo que pasa fuera de Perú apenas tenemos algunas noticias, publicaciones librepensadoras, y solemos imaginarnos un mundo solemne, lleno de aristas y ángulos simbólicos que construyen la nación desde otras culturas y otros escenarios, pero donde poco se devela la angustia interior de los narradores, y casi se ignoran las inquietudes de los que llevan un peso oficial por personificar al país.

Ambas novelas se convirtieron en una sola narración a medida que avanzaba y entrecruzaba la lectura de estos dos libros. Comencé con este experimento sin ninguna urgencia, pero con la intuición de que ambas novelas dialogaban entre sí y del gran vacío en el espectro del Perú internacional contado por la oficialidad. De lo que pasa fuera de Perú apenas tenemos algunas noticias, publicaciones librepensadoras, y solemos imaginarnos un mundo solemne, lleno de aristas y ángulos simbólicos que construyen la nación desde otras culturas y otros escenarios, pero donde poco se devela la angustia interior de los narradores, y casi se ignoran las inquietudes de los que llevan un peso oficial por personificar al país.

Podría asegurar que ni Mujica ni Manrique estaban apostando por lanzarse al estrellato como escritores expatriados. Sino que estaban produciendo narrativas que superaran momentos álgidos y temerarios en sus propias carreras o las de sus familiares, donde ser peruano tenía un duro peso político por lo que ellos o sus familias representaban.

Ambas novelas —a pesar de sus tramas, estructuras, voces y narradores diferentes— tienen un vórtice y un vértice que las refleja necesarias entre sí, complementarias e importantes, para entender cómo también se construye la idea de nación a través de sucesos totalmente ajenos a la realidad peruana, sus avatares políticos y económicos, y, sin embargo, a través del drama, la muerte, la comunión de expatriados y el filtro yuxtapuesto de otra cultura, se empieza a tejer una trama invisible que luego intenta desenmarañar la historia peruana como protagonista.

A través de Manrique y Mujica, las historias de acontecimientos casi silenciados —o nunca develados— vuelven a tener vida pública para los lectores; pero más que nada infieren en un nuevo esquema de comunicación entre peruanos, que precisan estar informados de los fuegos cruzados entre naciones, que van más allá de los partidos de fútbol o los juegos de ajedrez. Los consumidores de literatura normalmente estamos alertas para con el devenir internacional y nos informamos con periodicidad, pero difícilmente llegaremos a la intimidad del mundo cosmopolita, frágil, glamoroso y violento de la simbolización de un país a través de sus diplomáticos.

Preguntas y cuestionamientos sobre si las personas que representan al gobierno del Perú han elaborado suficientes estrategias para defender a capa y espada cualquier contingencia que se les presente, si es más difícil ser diplomático peruano (por la complejidad étnica del país) o ser actor en situaciones beligerantes, como fueron la Segunda Guerra Mundial, en el caso de Mujica, o la muerte de un diplomático en una Rusia helada, pero infernal por lo complicado de su historia; hace que la profesión sea casi una épica sin solución.

Preguntas y cuestionamientos sobre si las personas que representan al gobierno del Perú han elaborado suficientes estrategias para defender a capa y espada cualquier contingencia que se les presente, si es más difícil ser diplomático peruano (por la complejidad étnica del país) o ser actor en situaciones beligerantes, como fueron la Segunda Guerra Mundial, en el caso de Mujica, o la muerte de un diplomático en una Rusia helada, pero infernal por lo complicado de su historia; hace que la profesión sea casi una épica sin solución.

Manrique y Mujica, antes que nada, con honestidad ficticia pero crucial, se atreven a hablar de violencia a diferentes niveles en ese escenario que, para los ojos de transeúntes, taxistas, gondoleros, cambistas o amas de casa, parece perfecto y sobre protegido.

Manrique y Mujica —además de crear un mundo confesional que testimonia trasgresiones, dolores, conflictos y fragilidades jamás pensadas en paredes y cúpulas de cristal— confiesan esos espacios esquizoides, desgarradores, desesperanzadores en la ambigüedad, donde la mente juega constantemente malas pasadas y la desubicación identitaria de los que deberían ser los baluartes y estandartes de la nación, se resquebrajan con un soplido y se ven totalmente vulnerabilizados por sucesos inesperados.

La guerra y la muerte lejos de la patria. Patria que solo está en un documento, porque el individuo múltiple, fragmentado y a la vez unificado con la otra cultura, empieza una negación constante con lo que debería llamarse propio, para apropiarse de nuevos espacios, llámense Moscú o París, Rusia o Francia, y conflictuar de tal manera a los narradores que ante la imposibilidad de negar el origen, se crean una serie de alegorías fantasmagóricas, ilusiones ópticas y excusas lingüísticas para sobrevivir en ese mundo brillante y, aparentemente, bien dotado de estrategias intelectuales como es la diplomacia, pero quorie al final es el menos adecuado para reducir la complejidad de la vida al simple valor de la existencia.

En ambas novelas, el lenguaje, la trama entrecruzada, los tiempos paralelos, los mitos, la literatura se sobreponen a los afectos y a la emoción de los narradores, gana la magia del decorado, el estrellato de los artefactos, la brillantez de los lugares y las estrategias de los entretelones burocráticos sobre la pobreza humana.

En ambas reside una negación y una búsqueda de una nueva peruanidad ante el espejo de o la imposición de culturas mucho más fuertes, como la rusa o la francesa, que podrían jactarse de esquivar el yugo colonialista de la presencia española en el Perú y coadyuvar hacia una saludable bienvenida el bicentenario de la Independencia, pero que al final resultan como falsos amigos.

Por suerte ambos escritores, aunque no pueden soltar el yugo de la verticalidad con ligereza ya que fueron creadas las instituciones que han venido representando ellos y sus familias, construyen una danza y un coqueteo con un nuevo posicionamiento ante estas derrotas y se lanzan hacia la luz de lo desconocido. Imperialistas rusos y franceses se verán reducidos a esas culturas de poder que podrían reclasificarlos como parte de un todo global; los escritores, al contrario, se enfrentan a ese temor terrible y presente de seguir siendo parte de un subordinado suramericano que provoca tragedias mínimas para sostener la búsqueda de una mirada originaria como peruano y no dejarse tragar o envolver por la monstruosidad de la escala económica y/o política de lo que significan Francia o Rusia, a nivel de presencias históricas y culturales en el mundo.

Las elucubraciones de Manrique —a través de su personaje Arturo— juegan con la idea de que hubiera necesitado el enorme sacrificio del mejor amigo para definirse como peruano que se respeta y no morir en el intento; y Mujica no sería escritora sin los ocho cuadernos que escribiera su abuelo en Francia. Ambos son dignos herederos de la iluminación europea. La deconstrucción de la tradición familiar o patriota solo se da en ambos casos después de hechos violentos, que compelen a los autores a reinventarse sin el peso de reinos aglomerados, que necesitan material de combustión para ellos mantener el status quo.

Una gran diferencia entre ambos escritores —y que lamentablemente banaliza el género en caso de Mujica— es que Manrique se introduce en las aguas sagradas de la simbolización arquitectónica del Tahuantinsuyo para salvar a su personaje principal, haciéndole romper el espejo de la derrota y la maldición rusa con una comprensión profunda del origen; en cambio Mayte se aferra al teatro urbano franco limeño y construye a una familia quebrada en tiempos modernos que prefiere nombrar lo externo, convirtiéndose casi en un avatar desclasado, para no sucumbir ante el fracaso afectivo y los vericuetos de nacionalismos sin alma.

Apuesta muy valiente de ambos, con estilos muy particulares cada uno, con un esfuerzo enorme por trasgredir entre la anarquía de la locura y el albedrío nacido de la anomalía o la depresión, para desenmascararse del peso de otras potencias que no quieren perder su poder o superioridad. Los autores, desde el inconsciente sagrado de la emancipación, construyen caminos hacia una nueva mirada de su autonomía y a su Ser peruan@.

Mujica, Mayte. Una ciudad para perderse. Animal de invierno, 2018.

Manrique, Alejandro. El laberinto del zar. La Nave, 2018.

Mayte Mujica es periodista, editora y escritora peruana. Una ciudad para perderse es su primera novela. Vive en Lima.

Alejandro Manrique es diplomático y escritor peruano. Es autor de las novelas La nieve roja de Moscú y El laberinto del zar. Vive en Rusia.